Артур Сумароков

10

|

ноя 20, 2015

Современного немецкого постановщика Мэриэн Дора, удивительным образом отрешившегося от всеобщей публичности в наш век, когда всё напоказ и все на заказ, а ранее занятого в сфере медицины, ошибочно принято считать наиболее верным последователем кинематографических традиций Йорга Буттгерайта, даром что к некрореализму все творчество Дора относится лишь косвенно: оба говорят о смерти, воспевают смерть, лицезреют смерть, смерть им к лицу, но там, где у Буттгерайта острая социальная рефлексия, политический вызов или просто уберпровокация, смерть, рассказанная на языке смерти и показанная в деэстетизированном виде, у Дора — глобальное философствование, подернутое дымкой тотальной извращенности, изощренности, изобразительности. Смерть у него лишь дополнение ко всеобщей мистерии бытия, на которое режиссер смотрит то с презрением, то с яростью, то просто с непритаенным ощущением неизбежного краха, в котором видно куда как больше красоты, чем в лакированной обыкновенности. Даже для немецкого андеграунда, родившегося из веяний «новой немецкой волны» и имеющего приметные черты праворадикализма (Шнаас, Реншток, Розе, отчасти Бетманн), Мэриэн Дора существует обособленно. Ближе ему и стилистически, и кинематографически, и эстетически Кристоф Шлингензиф, Пьер Паоло Пазолини, Вернер Шретер и Душан Макавеев; все, что снимает Дора, напитано мускусным эротизмом с привкусом Фрейда и Ницше, наполнено болью, муками, превращено в исключительный объект чистого искусства, где нет ни рамок, ни правил.

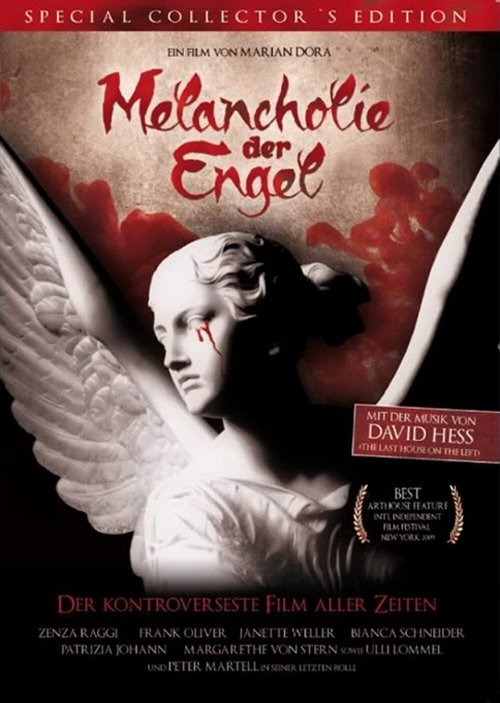

«Меланхолия ангелов» 2009 года — программный фильм немецкого enfent terrible — является произведением глобально эсхатологическим, и, при всей гиперреалистичности своей литой формы, сравнимым по воздействию разве что с «Сало, или 120 дней Содома» Пазолини, содержание здесь намного важнее. При этом любая социополитическая вертикаль в ленте начисто обрублена, а само действие, если не брать во внимание начало, так или иначе кренится в сторону Средневековья, хотя ощущение пресловутого течения тоскливого хроноса в фильме нет: то ли это век двадцатый, то ли некий вакуум, кафкианская ловушка, тем паче замок у Дора почти синонимичен, а хаос и иррациональность царствуют в торжестве патологии. В отличии от поэтики Де Сада с его упоительно-гротескной чрезмерностью, «Меланхолия ангелов» невыразимо тошнотворна, а подспудно каждый кадр сам по себе близок к видениям Иеронима Босха. И «Сад земных наслаждений», и «Семь смертных грехов», Страшный суд» и «Распятая мученица» обрели свою кинематографические оттиски в фильме Мэриэн Дора. Ключи, лестницы, мёртвые птицы, стрелы, лошади и увечья образуют эдакий метафорический гипертекст с выкристаллизовывающейся идеей о гибели богов, а вместе с ними и всего сущего, обреченного на нисхождение на эшафот безо всякого снисхождения.

Не без бесстыдства увлекаясь иллюстрациями ада, тем не менее режиссёр не создаёт эксплуатацию ради самой эксплуатации; пресловутое живописное насилие лишь доводит до предела понимания ту философию жизни-смерти, что несут в себе два главных персонажа картины — некто Браут и Катце. Две стороны единого целого, дихотомия извечной борьбы за жизнь и самой жизни со смертью, в которой порой может быть больше смысла, чем в этом вязком и гнусном существовании, в этой бесцельной рефлексии, что зовем мы бытием. Называть этих героев Ангелами, пускай даже Смерти, снизошедшими на землю, столь же спорно, сколь считать ленту, допустим, прохристианской притчей о современных мучениках, которых такими делают во имя обретения высшего понимания Божественного. Дора не склонен повторяться за Паскалем Ложье, кажется, что Бога как раз в «Меланхолии ангелов» нет нигде, а Сатана лишь пристально наблюдает за тем, как реализуется центральная мысль ленты о том, что настоящее искусство не в были оков, не в пыли веков, но в боли, в муках, в пытках, в жертвах, не зря все испытуемые являются в той или иной степени представителями искусства: художник, скрипачка, что ищут в поисках вдохновения, но, по Дора, найдут его лишь тогда, когда причастятся к тому, что рождает истинные шедевры — к купели мук, что зиждется на парадоксальной пустоте внекадровой обыденности. Мир за пределами рокового замка — это мир, усеянный трупами, покрытый прахом, это Эдемский лес, вывернутый наизнанку. И здесь можно все: жрать дерьмо, самому ему уподобляясь, трахать выпотрошенную свинью или насиловать, распинать, расчленять ту, что сама сюда пришла. Дора не верит ни в спасение, ни в искупление; он верит лишь, что тяга к воле обернётся тягой к боли, что liberum corpus лишь в тот миг познает вечность, когда отрешивается от малозначительных элементов своей жизни. Что наше тело это полотно, где должны быть запечатлены моменты надчеловеческих страданий, дарующие нечто большее, чем самопознание. И это тоже искусство — умирать, принимая смерть как дар, как приторный нектар на окровавленных губах.